CAPITULO III

La Guerra Es La Paz

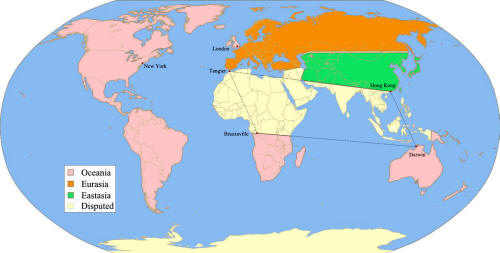

La desintegración del mundo en tres grandes superestados fue un

acontecimiento que pudo haber sido previsto - y que en realidad lo fue

antes de mediar el siglo XX.

Al ser absorbida Europa por Rusia y el

Imperio Británico por los Estados Unidos, habían nacido ya en esencia

dos de los tres poderes ahora existentes, Eurasia y Oceanía.

El tercero,

Asia Oriental, sólo surgió como unidad aparte después de otra década de

confusa lucha.

Las fronteras entre los tres superestados son arbitrarias

en algunas zonas y en otras fluctúan según los altibajos de la guerra,

pero en general se atienen a líneas geográficas.

-

Eurasia comprende toda

la parte norte de la masa terrestre europea y asiática, desde Portugal

hasta el Estrecho de Bering.

-

Oceanía comprende las Américas, las islas

del Atlántico, incluyendo a las Islas Británicas, Australasia y África

meridional.

-

Asia Oriental (Eastasia), potencia más pequeña que las otras y con una

frontera occidental menos definida, abarca China y los países que se

hallan al sur de ella, las islas del Japón y una amplia y fluctuante

porción de Manchuria, Mongolia y el Tibet.

Estos tres superestados, en una combinación o en otra,

están en guerra

permanente y llevan así veinticinco años. Sin embargo, ya no es la

guerra aquella lucha desesperada y aniquiladora que era en las primeras

décadas del siglo XX.

Es una lucha por objetivos limitados entre

combatientes incapaces de destruirse unos a otros, sin una causa

material para luchar y que no se hallan divididos por diferencias

ideológicas claras. Esto no quiere decir que la conducta en la guerra ni

la actitud hacia ella sean menos sangrientas ni más caballerosas.

Por el

contrario, el histerismo bélico es continuo v universal, y las

violaciones, los saqueos, la matanza de niños, la esclavización de

poblaciones enteras y represalias contra los prisioneros hasta el punto

de quemarlos y enterrarlos vivos, se consideran normales, y cuando esto

no lo comete el enemigo sino el bando propio, se estima meritorio.

Pero

en un sentido físico, la guerra afecta a muy pocas personas, la mayoría

especialistas muy bien preparados, y causa pocas bajas relativamente.

Cuando hay lucha, tiene lugar en confusas fronteras que el hombre medio

apenas puede situar en un mapa o en torno a las fortalezas flotantes que

guardan los lugares estratégicos en el mar. En los centros de

civilización la guerra no significa más que una continua escasez de

víveres y alguna que otra bomba cohete que puede causar unas veintenas

de víctimas.

En realidad, la guerra ha cambiado de carácter. Con más

exactitud, puede decirse que ha variado el orden de importancia de las

razones que determinaban una guerra. Se han convertido en dominantes y

son reconocidos conscientemente motivos que ya estaban latentes en las

grandes guerras de la primera mitad del siglo XX.

Para comprender la naturaleza de la guerra actual - pues, a pesar del

reagrupamiento que

ocurre cada pocos años, siempre es la misma guerra - hay que darse cuenta

en primer lugar de que esta guerra no puede ser decisiva. Ninguno de los

tres superestados podría ser conquistado definitivamente ni siquiera por

los otros dos en combinación.

Sus fuerzas están demasiado bien

equilibradas. Y sus defensas son demasiado poderosas. Eurasia está

protegida por sus grandes espacios terrestres, Oceanía por la anchura

del Atlántico y del Pacífico, Asia Oriental por la fecundidad y

laboriosidad de sus habitantes. Además, ya no hay nada por qué luchar.

Con las economías autárquicas, la lucha por los mercados, que era una de

las causas principales de las guerras anteriores, ha dejado de tener

sentido, y la competencia por las materias primas ya no es una cuestión

de vida o muerte.

Cada uno de los tres superestados es tan inmenso que

puede obtener casi todas las materias que necesita dentro de sus propias

fronteras. Si acaso, se propone la guerra el dominio del trabajo. Entre

las fronteras de los superestados, y sin pertenecer de un modo

permanente a ninguno de ellos, se extiende un cuadrilátero, con sus

ángulos en Tánger, Brazzaville, Darwin y Hong-Kong, que contiene casi

una quinta parte de la población de la Tierra.

Las tres potencias luchan

constantemente por la posesión de estas regiones densamente pobladas,

así como por las zonas polares.

En la práctica, ningún poder controla

totalmente esa área disputada. Porciones de ella están cambiando a cada

momento de manos, y lo que en realidad determina los súbitos y múltiples

cambios de afianzas es la posibilidad de apoderarse de uno u otro pedazo

de tierra mediante una inesperada traición.

Todos esos territorios disputados contienen valiosos minerales y algunos

de ellos producen ciertas cosas, como la goma, que en los climas fríos

es preciso sintetizar por métodos relativamente caros. Pero, sobre todo,

proporcionan una inagotable reserva de mano de obra muy barata.

La

potencia que controle el África Ecuatorial, los países del Oriente Medio,

la India Meridional o el Archipiélago Indonesio, dispone también de

centenares de millones de trabajadores mal pagados y muy resistentes.

Los habitantes de esas regiones, reducidos más o menos abiertamente a la

condición de esclavos, pasan continuamente de un conquistador a otro y

son empleados como carbón o aceite en la carrera de armamento, armas que

sirven para capturar más territorios y ganar así más mano de obra, con

lo cual se pueden tener más armas que servirán para conquistar más

territorios, y así indefinidamente.

Es interesante observar que la lucha

nunca sobrepasa los límites de las zonas disputadas.

Las fronteras de Eurasia avanzan y retroceden entre la cuenca del Congo y la orilla

septentrional del Mediterráneo; las islas del Océano Indico y del

Pacífico son conquistadas y reconquistadas constantemente por Oceanía y

por Asia Oriental; en Mongolia, la línea divisoria entre Eurasia y Asia

Oriental nunca es estable; en torno al Polo Norte, las tres potencias

reclaman inmensos territorios en su mayor parte inhabitados e

inexplorados; pero el equilibrio de poder no se altera apenas con todo

ello y el territorio que constituye el suelo patrio de cada uno de los

tres superestados nunca pierde su independencia.

Además, la mano de obra

de los pueblos explotados alrededor del Ecuador no es verdaderamente

necesaria para la economía mundial. Nada atañe a la riqueza del mundo,

ya que todo lo que produce se dedica a fines de guerra, y el objeto de

prepararse para una guerra no es más que ponerse en situación de

emprender otra guerra.

Las poblaciones esclavizadas permiten, con su

trabajo, que se acelere el ritmo de la guerra. Pero si no existiera ese

refuerzo de trabajo, la estructura de la sociedad y el proceso por el

cual ésta se mantiene no variarían en lo esencial.

La finalidad principal de la guerra moderna (de acuerdo con los

principios del

doblepensar) la

reconocen y, a la vez, no la reconocen, los cerebros dirigentes del

Partido Interior. Consiste en usar

los productos de las máquinas sin elevar por eso el nivel general de la

vida. Hasta fines del siglo

XIX había sido un problema latente de la sociedad industrial qué había

de hacerse con el sobrante

de los artículos de consumo.

Ahora, aunque son pocos los seres humanos

que pueden comer lo

suficiente, este problema no es urgente y nunca podría tener caracteres

graves aunque no se

emplearan procedimientos artificiales para destruir esos productos. El

mundo de hoy, si lo

comparamos con el anterior a 1914, está desnudo, hambriento y lleno de

desolación; y aún más si lo

comparamos con el futuro que las gentes de aquella época esperaba.

A

principios del siglo XX la

visión de una sociedad futura increíblemente rica, ordenada, eficaz y

con tiempo para todo - un

reluciente mundo antiséptico de cristal, acero y cemento, un mundo de

nívea blancura - era el ideal

de casi todas las personas cultas. La ciencia y la tecnología se

desarrollaban a una velocidad

prodigiosa y parecía natural que este desarrollo no se interrumpiera

jamás.

Sin embargo, no

continuó el perfeccionamiento, en parte por el empobrecimiento causado

por una larga serie de

guerras y revoluciones, y en parte porque el progreso científico y

técnico se basaba en un hábito

empírico de pensamiento que no podía existir en una sociedad

estrictamente reglamentada. En

conjunto, el mundo es hoy más primitivo que hace cincuenta años.

Algunas

zonas secundarias han

progresado y se han realizado algunos perfeccionamientos, ligados

siempre a la guerra y al

espionaje policiaco, pero los experimentos científicos y los inventos no

han seguido su curso y los

destrozos causados por la guerra atómica de los años cincuenta y tantos

nunca llegaron a ser

reparados.

No obstante, perduran los peligros del maquinismo. Cuando

aparecieron las grandes

máquinas, se pensó, lógicamente, que cada vez haría menos falta la

servidumbre del trabajo y que

esto contribuiría en gran medida a suprimir las desigualdades en la

condición humana. Si las

máquinas eran empleadas deliberadamente con esa finalidad, entonces el

hambre, la suciedad, el

analfabetismo, las enfermedades y el cansancio serían necesariamente

eliminados al cabo de unas

cuantas generaciones.

Y, en realidad, sin ser empleada con esa finalidad,

sino sólo por un proceso

automático - produciendo riqueza que no había más remedio que distribuir

-

elevó efectivamente

la máquina el nivel de vida de las gentes que vivían a mediados de siglo.

Estas gentes vivían muchísimo mejor que las de fines del siglo XIX.

Pero también resultó claro que un aumento de bienestar tan

extraordinario amenazaba con la destrucción - era ya, en sí mismo, la

destrucción - de una sociedad jerárquica. En un mundo en que todos

trabajaran pocas horas, tuvieran bastante que comer, vivieran en casas

cómodas e higiénicas, con cuarto de baño, calefacción y refrigeración, y

poseyera cada uno un auto o quizás un aeroplano, habría desaparecido la

forma más obvia e hiriente de desigualdad.

Si la riqueza llegaba a

generalizarse, no serviría para distinguir a nadie. Sin duda, era

posible imaginarse una sociedad en que la riqueza, en el sentido de

posesiones y lujos personales, fuera equitativamente distribuida

mientras que el poder siguiera en manos de una minoría, de una pequeña

casta privilegiada.

Pero, en la práctica, semejante sociedad no podría

conservarse estable, porque si todos disfrutasen por igual del lujo y

del ocio, la gran masa de seres humanos, a quienes la pobreza suele imbecilizar, aprenderían muchas cosas y empezarían a pensar por sí

mismos; y si empezaran a reflexionar, se darían cuenta más pronto o más

tarde que la minoría privilegiada no tenía derecho alguno a imponerse a

los demás y acabarían barriéndoles.

A la larga, una sociedad jerárquica

sólo sería posible basándose en la pobreza y en la ignorancia.

Regresar

al pasado agrícola - como querían algunos pensadores de principios de

este siglo - no era una solución práctica, puesto que estaría en contra

de la tendencia a la mecanización, que se había hecho casi instintiva en

el mundo entero, y, además, cualquier país que permaneciera atrasado

industrialmente sería inútil en un sentido militar y caería antes o

después bajo el dominio de un enemigo bien armado.

Tampoco era una buena

solución mantener la pobreza de las masas restringiendo la producción.

Esto se practicó en gran medida entre 1920 y 1940. Muchos países dejaron

que su economía se anquilosara. No se renovaba el material indispensable

para la buena marcha de las industrias, quedaban sin cultivar las

tierras, y grandes masas de población, sin tener en qué trabajar, vivían

de la caridad del Estado.

Pero también esto implicaba una debilidad

militar, y como las privaciones que infligía eran innecesarias,

despertaba inevitablemente una gran oposición. El problema era mantener

en marcha las ruedas de la industria sin aumentar la riqueza real del

mundo. Los bienes habían de ser producidos, pero no distribuidos. Y, en

la práctica, la única manera de lograr esto era la guerra continua.

El acto esencial de la guerra es la destrucción, no forzosamente de

vidas humanas, sino de los

productos del trabajo. La guerra es una manera de pulverizar o de hundir

en el fondo del mar los

materiales que en la paz constante podrían emplearse para que las masas

gozaran de excesiva

comodidad y, con ello, se hicieran a la larga demasiado inteligentes.

Aunque las armas no se

destruyeran, su fabricación no deja de ser un método conveniente de

gastar trabajo sin producir

nada que pueda ser consumido. En una fortaleza flotante, por ejemplo, se

emplea el trabajo que

hubieran dado varios centenares de barcos de carga. Cuando se queda

anticuada, y sin haber

producido ningún beneficio material para nadie, se construye una nueva

fortaleza flotante mediante

un enorme acopio de mano de obra.

En principio, el esfuerzo de guerra se

planea para consumir

todo lo que sobre después de haber cubierto unas mínimas necesidades de

la población. Este

mínimo se calcula siempre en mucho menos de lo necesario, de manera que

hay una escasez crónica

de casi todos los artículos necesarios para la vida, lo cual se

considera como una ventaja.

Constituye

una táctica deliberada mantener incluso a los grupos favorecidos al

borde de la escasez, porque un

estado general de escasez aumenta la importancia de los pequeños

privilegios y hace que la

distinción entre un grupo y otro resulte más evidente.

En comparación

con el nivel de vida de

principios del siglo XX, incluso los miembros del

Partido Interior

llevan una vida austera y

laboriosa. Sin embargo, los pocos lujos que disfrutan - un buen piso,

mejores telas, buena calidad

del alimento, bebidas y tabaco, dos o tres criados, un auto o un

autogiro privado - los colocan en

un mundo diferente del de los miembros del Partido Exterior, y estos

últimos poseen una ventaja

similar en comparación con las masas sumergidas, a las que llamamos «las

proles».

La atmósfera

social es la de una ciudad sitiada, donde la posesión de un trozo de

carne de caballo establece la diferencia entre la riqueza y la pobreza.

Y, al mismo tiempo, la idea de que se está en guerra, y por tanto en

peligro, hace que la entrega de todo el poder a una reducida casta

parezca la condición natural e inevitable para sobrevivir.

Se verá que la guerra no sólo realiza la necesaria distinción, sino que

la efectúa de un modo aceptable psicológicamente. En principio, sería

muy sencillo derrochar el trabajo sobrante construyendo templos y

pirámides, abriendo zanjas y volviéndolas a llenar o incluso produciendo

inmensas cantidades de bienes y prendiéndoles fuego.

Pero esto sólo

daría la base económica y no la emotiva para una sociedad jerarquizada.

Lo que interesa no es la moral de las masas, cuya actitud no importa

mientras se hallen absorbidas por su trabajo, sino la moral del Partido

mismo. Se espera que hasta el más humilde de los miembros del Partido

sea competente, laborioso e incluso inteligente - siempre dentro de

límites reducidos, claro está - , pero siempre es preciso que sea un

fanático ignorante y crédulo en el que prevalezca el miedo, el odio, la

adulación y una continua sensación orgiástico de triunfo.

En otras

palabras, es necesario que ese hombre posea la mentalidad típica de la

guerra. No importa que haya o no haya guerra y, ya que no es posible una

victoria decisiva, tampoco importa si la guerra va bien o mal. Lo único

preciso es que exista un estado de guerra. La desintegración de la

inteligencia especial que el Partido necesita de sus miembros, y que se

logra mucho mejor en una atmósfera de guerra, es ya casi universal, pero

se nota con más relieve a medida que subimos en la escala jerárquica.

Precisamente es en el Partido Interior donde la histeria bélica y el

odio al enemigo son más intensos.

Para ejercer bien sus funciones

administrativas, se ve obligado con frecuencia el miembro del Partido

Interior a saber que esta o aquella noticia de guerra es falsa y puede

saber muchas veces que una pretendida guerra o no existe o se está

realizando con fines completamente distintos a los declarados. Pero ese

conocimiento queda neutralizado fácilmente mediante la técnica del

doblepensar.

De modo que ningún miembro del Partido Interior vacila ni

un solo instante en su creencia mística de que la guerra es una realidad

y que terminará victoriosamente con el dominio indiscutible de Oceanía

sobre el mundo entero. Todos los miembros del Partido Interior creen en

esta futura victoria total como en un artículo de fe.

Se conseguirá, o

bien paulatinamente mediante la adquisición de más territorios sobre los

que se basará una aplastante preponderancia, o bien por el

descubrimiento de algún arma secreta. Continúa sin cesar la búsqueda de

nuevas armas, y ésta es una de las poquísimas actividades en que todavía

pueden encontrar salida la inventiva y las investigaciones científicas.

En la Oceanía de hoy la ciencia en su antiguo sentido ha dejado casi de

existir.

En neolengua no hay palabra para ciencia. El método empírico de

pensamiento, en el cual se basaron todos los adelantos científicos del

pasado, es opuesto a los principios fundamentales de

Ingsoc. E incluso

el progreso técnico sólo existe cuando sus productos pueden ser

empleados para disminuir la libertad humana.

Las dos finalidades del Partido son conquistar toda la superficie de la

Tierra y extinguir de

una vez para siempre la posibilidad de toda libertad del pensamiento.

Hay, por tanto, dos grandes

problemas que ha de resolver el Partido. Uno es el de descubrir, contra

la voluntad del interesado, lo

que está pensando determinado ser humano, y el otro es cómo suprimir, en

pocos segundos y sin

previo aviso, a varios centenares de millones de personas.

Éste es el

principal objetivo de las

investigaciones científicas.

El hombre de ciencia actual es una mezcla

de,

-

psicólogo y policía que

estudia con extraordinaria minuciosidad el significado de las

expresiones faciales, gestos y tonos de

voz, los efectos de las drogas que obligan a decir la verdad, la

terapéutica del shock, del hipnotismo y de la tortura física

-

o es un químico, un físico o un

biólogo, sólo se preocupará por aquellas

ramas que dentro de su especialidad sirvan para matar

En los grandes

laboratorios del Ministerio de

la Paz, en las estaciones experimentales ocultas en las selvas

brasileñas, en el desierto australiano o

en las islas perdidas de la

Antarctica, trabajan incansablemente los

equipos técnicos.

-

unos se dedican

sólo a planear la logística de las guerras futuras

-

otros, a idear

bombas cohete cada vez mayores,

explosivos cada vez más poderosos y corazas cada vez más impenetrables

-

otros buscan gases más

mortíferos o venenos que puedan ser producidos en cantidades tan

inmensas que destruyan la vegetación de todo un continente, o cultivan

gérmenes inmunizados contra todos los posibles antibióticos

-

otros se

esfuerzan por producir un vehículo que se abra paso por la tierra como

un submarino bajo el agua, o un aeroplano tan independiente de su base

como un barco en el mar

-

otros exploran posibilidades aún más remotas,

como la de concentrar los rayos del sol mediante gigantescas lentes

suspendidas en el espacio a miles de kilómetros, o

producir terremotos

artificiales y grandes olas utilizando el calor del centro de la Tierra

Pero ninguno de estos proyectos se aproxima nunca a su realización, y

ninguno de los tres superestados adelanta a los otros dos de un modo

definitivo.

Lo más notable es que las tres potencias tienen ya, con la

bomba atómica, un arma mucho más poderosa que cualquiera de las que

ahora tratan de convertir en realidad. Aunque el Partido, según su

costumbre, quiere atribuirse el invento, las bombas atómicas aparecieron

por primera vez a principios de los años cuarenta y tantos de este siglo

y fueron usadas en gran escala unos diez años después.

En aquella época

cayeron unos centenares de bombas en los centros industriales,

principalmente de la Rusia Europea, Europa Occidental y Norteamérica. El

objeto perseguido era convencer a los gobernantes de todos los países

que unas cuantas bombas más terminarían con la sociedad organizada y por

tanto con su poder. A partir de entonces, y aunque no se llegó a ningún

acuerdo formal, no se arrojaron más bombas atómicas.

Las potencias

actuales siguen produciendo bombas atómicas y almacenándolas en espera

de la oportunidad decisiva que todos creen llegará algún día.

Mientras

tanto, el arte de la guerra ha permanecido estacionado durante treinta o

cuarenta años. Los autogiros se usan más que antes, los aviones de

bombardeo han sido sustituidos en gran parte por los proyectiles autoimpulsados y el frágil tipo de barco de guerra fue reemplazado por

las fortalezas flotantes, casi imposibles de hundir.

Pero, aparte de

ello, apenas ha habido adelantos bélicos. Se siguen usando el tanque, el

submarino, el torpedo, la ametralladora e incluso el rifle y la granada

de mano. Y, a pesar de las interminables matanzas comunicadas por la

Prensa y las telepantallas, las desesperadas batallas de las guerras

anteriores en las cuales morían en pocas semanas centenares de miles e

incluso millones de hombres - no han vuelto a repetirse.

Ninguno de los tres superestados intenta nunca una maniobra que suponga

el riesgo de una seria derrota.

Cuando se lleva a cabo una operación de

grandes proporciones, suele tratarse de un ataque por sorpresa contra un

aliado. La estrategia que siguen los tres superestados - o que pretenden

seguir es la misma.

Su plan es adquirir, mediante una combinación, un

anillo de bases que rodee completamente a uno de los estados rivales

para firmar luego un pacto de amistad con ese rival y seguir en

relaciones pacíficas con él durante el tiempo que sea preciso para que

se confíen.

En este tiempo, se almacenan bombas atómicas en los sitios estratégicos.

Esas bombas, cargadas en

los cohetes, serán disparadas algún día simultáneamente, con efectos tan

devastadores que no habrá

posibilidad de respuesta. Entonces se firmará un pacto de amistad con la

otra potencia, en

preparación de un nuevo ataque.

No es preciso advertir que este plan es

un ensueño de imposible

realización. Nunca hay verdadera lucha a no ser en las zonas disputadas

en el Ecuador y en los

Polos: no hay invasiones del territorio enemigo. Lo cual explica que en

algunos sitios sean

arbitrarias las fronteras entre los superestados.

Por ejemplo, Eurasia

podría conquistar fácilmente las

Islas Británicas, que forman parte, geográficamente, de Europa, y

también sería posible para

Oceanía avanzar sus fronteras hasta el Rin e incluso hasta el Vístula.

Pero esto violaría el principio - seguido por todos los bandos, aunque nunca formulado

- de la integridad

cultural.

Así, si

Oceanía conquistara las áreas que antes se conocían con los nombres de

Francia y Alemania, sería

necesario exterminar a todos sus habitantes - tarea de gran dificultad

física o asimilarse una

población de un centenar de millones de personas que, en lo técnico,

están a la misma altura que los

oceánicos.

El problema es el mismo para todos los superestados, siendo

absolutamente

imprescindible aue su estructura no entre en contacto con extranjeros,

excepto en reducidas

proporciones con prisioneros de guerra y esclavos de color. Incluso el

aliado oficial del momento es

considerado con mucha suspicacia. El ciudadano medio de Oceanía nunca ve

a un ciudadano de

Eurasia ni de Asia Oriental - aparte de los prisioneros

- y se le prohíbe

que aprenda lenguas extranjeras.

Si se le permitiera entrar en relación

con extranjeros, descubriría que son criaturas iguales a él en lo

esencial y que casi todo lo que se le ha dicho sobre ellos es una sarta

de mentiras. Se rompería así el mundo cerrado y en que vive y quizá

desaparecieran el miedo, el odio y la rigidez fanática en que se basa su

moral.

Se admite, por tanto, en los tres Estados que por mucho que

cambien de manos Persia, Egipto, Java o Ceilán, las fronteras

principales nunca podrán ser cruzadas más que por las bombas.

Bajo todo esto hallamos un hecho al que nunca se alude, pero admitido

tácitamente y sobre el que se basa toda conducta oficial, a saber: que

las condiciones de vida de los tres superestados son casi las mismas. En

Oceanía prevalece la ideología llamada Ingsoc, en Eurasia el

neobolchevismo y en Asia Oriental lo que se conoce por un nombre chino

que suele traducirse por «adoración de la muerte», pero que quizá

quedaría mejor expresado como «desaparición del yo».

Al ciudadano de

Oceanía no se le permite saber nada de las otras dos ideologías, pero se

le enseña a condenarlas como bárbaros insultos contra la moralidad y el

sentido común. La verdad es que apenas pueden distinguirse las tres

ideologías, y los sistemas sociales que ellas soportan son los mismos.

En los tres existe la misma estructura piramidal, idéntica adoración a

un jefe semidivino, la misma economía orientada hacia una guerra

continua. De ahí que no sólo no puedan conquistarse mutuamente los tres

superestados, sino que no tendrían ventaja alguna si lo consiguieran.

Por el contrario, se ayudan mutuamente manteniéndose en pugna.

Y los

grupos dirigentes de las tres Potencias saben y no saben, a la vez, lo

que están haciendo. Dedican sus vidas a la conquista del mundo, pero

están convencidos al mismo tiempo de que es absolutamente necesario que

la guerra continúe eternamente sin ninguna victoria definitiva.

Mientras

tanto, el hecho de que no hay peligro de conquista hace posible la

denegación sistemática de la realidad, que es la característica

principal del

Ingsoc y de sus sistemas rivales. Y aquí hemos de repetir

que, al hacerse continua, la guerra ha cambiado fundamentalmente de

carácter.

En tiempos pasados, una guerra, casi por definición, era algo que más

pronto o más tarde tenía un final; generalmente, una clara victoria o

una derrota indiscutible. Además, en el pasado, la guerra era uno de los

principales instrumentos con que se mantenían las sociedades humanas en

contacto con la realidad física.

Todos los gobernantes de todas las

épocas intentaron imponer un falso concepto del mundo a sus súbditos,

pero no podían fomentar ilusiones que perjudicasen la eficacia militar.

Como quiera que la derrota significaba la pérdida de la independencia o

cualquier otro resultado indeseable, habían de tomar serias precauciones

para evitar la derrota.

Estos hechos no podían ser ignorados. Aun

admitiendo que en filosofía, en ciencia, en ética o en política dos y

dos pudieran ser cinco, cuando se fabricaba un cañón o un aeroplano

tenían que ser cuatro. Las naciones mal preparadas acababan siempre

siendo conquistadas, y la lucha por una mayor eficacia no admitía

ilusiones.

Además, para ser eficaces había que aprender del pasado, lo

cual suponía estar bien enterado de lo ocurrido en épocas anteriores.

Los periódicos y los libros de historia eran parciales, naturalmente,

pero habría sido imposible una falsificación como la que hoy se realiza.

La guerra era una garantía de cordura. Y respecto a las clases

gobernantes, era el freno más seguro. Nadie podía ser, desde el poder,

absolutamente irresponsable desde el momento en que una guerra

cualquiera podía ser ganada o perdida.

Pero cuando una guerra se hace continua, deja de ser peligrosa porque

desaparece toda necesidad militar. El progreso técnico puede cesar y los

hechos más palpables pueden ser negados o descartados como cosas sin

importancia. Lo único eficaz en Oceanía es la Policía del Pensamiento.

Como cada uno de los tres superestados es inconquistable, cada uno de

ellos es, por tanto, un mundo separado dentro del cual puede ser

practicada con toda tranquilidad cualquier perversión mental. La

realidad sólo ejerce su presión sobre las necesidades de la vida

cotidiana: la necesidad de comer y de beber, de vestirse y tener un

techo, de no beber venenos ni caerse de las ventanas, etc...

Entre la vida y la muerte, y entre el placer físico y el dolor físico,

sigue habiendo una distinción,

pero eso es todo. Cortados todos los contactos con el mundo exterior y

con el pasado, el ciudadano de Oceanía es como un hombre en el espacio

interestelar, que no tiene manera de saber por dónde se va hacia arriba

y por dónde hacia abajo. Los gobernantes de un Estado como éste son

absolutos como pudieran serlo los faraones o los césares.

Se ven

obligados a evitar que sus gentes se mueran de hambre en cantidades

excesivas, y han de mantenerse al mismo nivel de baja técnica militar

que sus rivales. Pero, una vez conseguido ese mínimo, pueden retorcer y

deformar la realidad dándole la forma que se les antoje.

Por tanto, la guerra de ahora, comparada con las antiguas, es una

impostura. Se podría comparar esto a las luchas entre ciertos rumiantes

cuyos cuernos están colocados de tal manera que no pueden herirse.

Pero

aunque es una impostura, no deja de tener sentido. Sirve para consumir

el sobrante de bienes y ayuda a conservar la atmósfera mental

imprescindible para una sociedad jerarquizado. Como se ve, la guerra es

ya sólo un asunto de política interna. En el pasado, los grupos

dirigentes de todos los países, aunque reconocieran sus propios

intereses e incluso los de sus enemigos y gritaran en lo posible la

destructividad de la guerra, en definitiva luchaban unos contra otros y

el vencedor aplastaba al vencido.

En nuestros días no luchan unos contra

otros, sino cada grupo dirigente contra sus propios súbditos, y el

objeto de la guerra no es conquistar territorio ni defenderlo, sino

mantener intacta la estructura de la sociedad. Por lo tanto, la palabra

guerra se ha hecho equívoca. Quizá sería acertado decir que la guerra,

al hacerse continua, ha dejado de existir.

La presión que ejercía sobre

los seres humanos entre la Edad neolítica y principios del siglo XX ha

desaparecido, siendo sustituida por algo completamente distinto.

El

efecto sería muy parecido si los tres super-estados, en vez de pelear

cada uno con los otros, llegaran al acuerdo - respetándole - de vivir en

paz perpetua sin traspasar cada uno las fronteras del otro. En ese caso,

cada uno de ellos seguiría siendo un mundo cerrado libre de la

angustiosa influencia del peligro externo. Una paz que fuera de verdad

permanente sería lo mismo que una guerra permanente.

Éste es el sentido verdadero (aunque la

mayoría de los miembros del Partido lo entienden sólo de un modo

superficial) de la consigna del Partido: LA GUERRA ES LA PAZ.